見込・量産品製造業向け

原価管理システム:STRA CA

- HOME

- 原価管理システム:STRA CA

Overview 製品概要

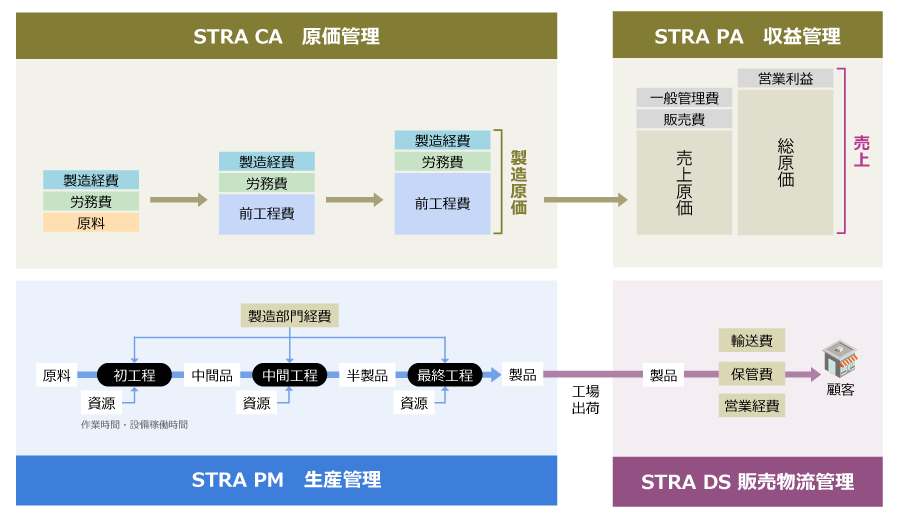

STRA CA 原価管理 は様々な粒度、切り口で製造原価を計算・分析するための原価計算システムです。

STRA PA収益管理、STRA BC 予算管理 と合わせてご使用いただくことで、全社のコスト戦略をサポートします。

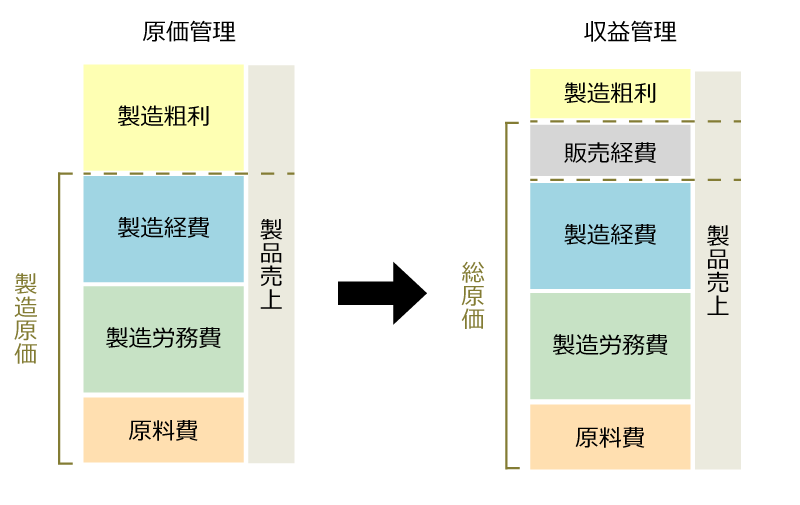

原価管理、収益管理のコストの積み上げイメージ

Features 特長

-

01 原価管理から収益管理へ

工程別、品目別に製造原価計算を実行する目的は、製造効率の把握や計画通りの原価が消費されていることを見出すことになります。しかし、重要なことは、製品別でどのくらい利益が出ているのかを把握することであり、原価計算はその手段でしかありません。管理会計として把握したい情報は、企業の製造、販売活動を通して、製品がどのくらい儲かるのかです。STRA CAを利用し、原価計算により製造原価を求め、売上との対比で製造粗利まで把握できます。さらに、STRA PA(※オプション)を利用し、販売経費を製品原価に配賦することで、総原価と売上の対比で営業利益まで把握することが可能です。

-

02 多様な原価種別での管理会計

原価計算での評価計算手法は一つだけではなく、企業によって様々な評価基準があります。輸入原料が多く占めていたり、設計都度製品構成が変わったり、実績を明確に集計できなかったり、事情は様々ですが、それらを一つの評価計算手法でしか計算できない機能では対応範囲がとても狭くなるため、STRA CAでは、お客様が必要とする評価計算手法(原価種別)を複数定義でき、比較が可能となっています。

また、原価種別の一つになりますが、予算原価を生成する仕組みもあり、予算原価と実際原価の対比なども可能となります。原価種別と計算方法の例

原価種別 原価種別の説明 在庫評価 実際原価 実際数量×実際単価 月次総平均法 実績原価 実際数量×標準単価 累積原価 四半期、半期、年期別累計原価 予算原価 品目別予算原価(予算数量×予算単価) 標準原価 品目別原価標準 ー -

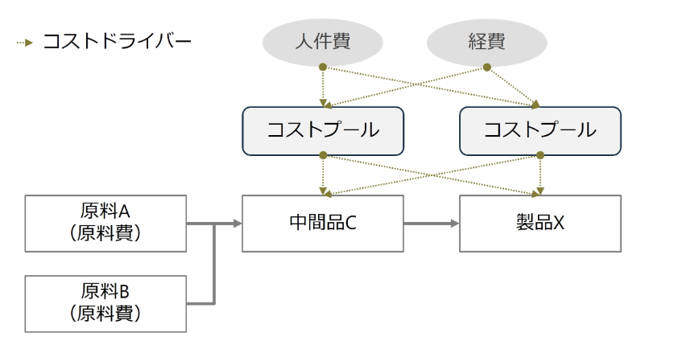

03 ABC計算手法による間接経費の配賦

原価計算では、間接経費の配賦ロジックが重要となってきます。何故なら、製造工数(資源実績)を配賦基準にして、経費を品目に配賦することも可能ですが、現実は、出来高数量での配賦や、工程面積での配賦、試験項目での配賦など、製造工程において様々は配賦基準があり、原価計算を行うのであれば、経費ごとに配賦基準を持てる仕組みが重要となります。

STRAMMICはABC計算手法(活動基準原価計算)を採用しており、アクティビティ(活動)は資源(人件費など)を消費してコストを発生させ、個々の製品はアクティビティを消費します。資源をアクティビティ(コストプール)に配賦する基準、アクティビティを個々の製品に配賦する基準を「コストドライバー」といいます。コストドライバーには各種の配賦基準を設定できます。

-

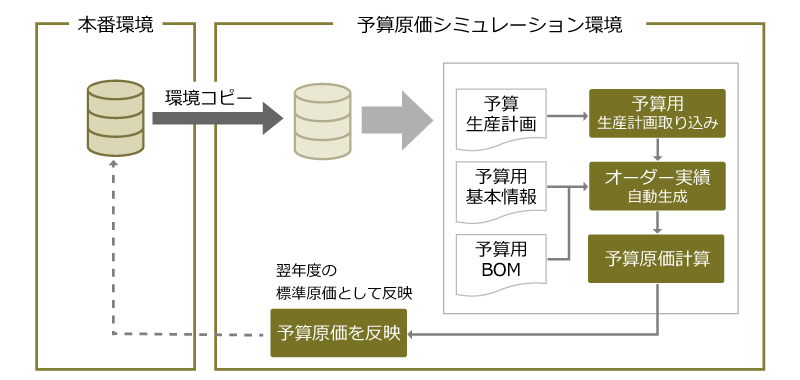

04 予定生産計画に基づく予算原価シミュレーション

予算BOMや予算単価などの基本情報を登録し、予算生産計画を元にした予算上のオーダー実績を自動で生成し、予算原価を作成できます。予算原価を複数回検証し、本番環境に翌年度の標準原価として反映できます。 以下に利用例を挙げます。

・原料単価変動による原価シミュレーション

・固定費変動による原価シミュレーション

・製造工程、製造量などの稼働率変動による原価シミュレーション

・品目構成や歩留りの変動による原価シミュレーション

・期末の在庫数量、金額シミュレーション

・新製品の原価シミュレーション